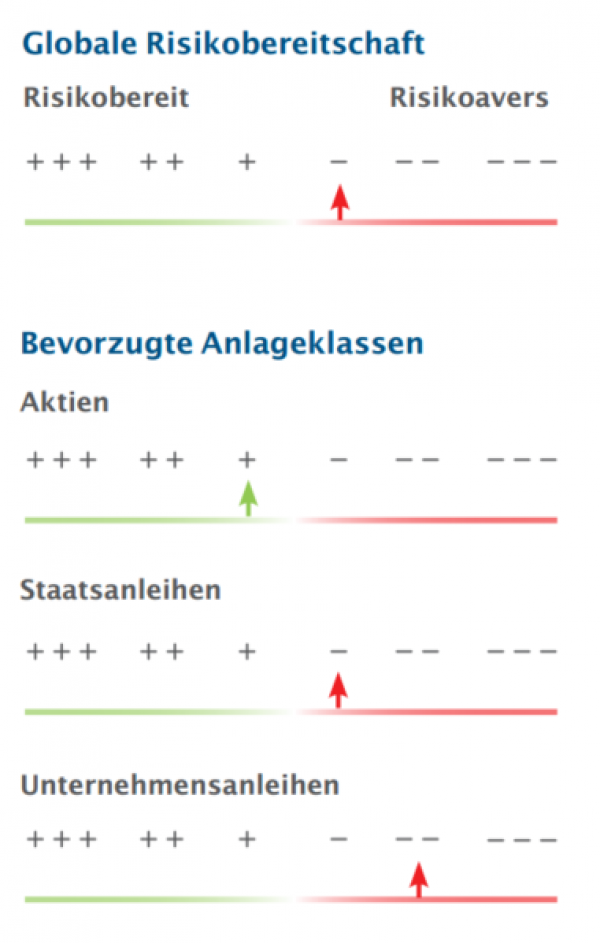

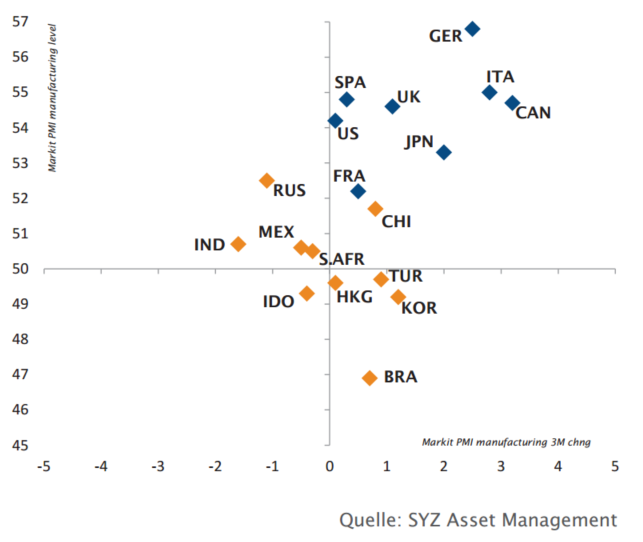

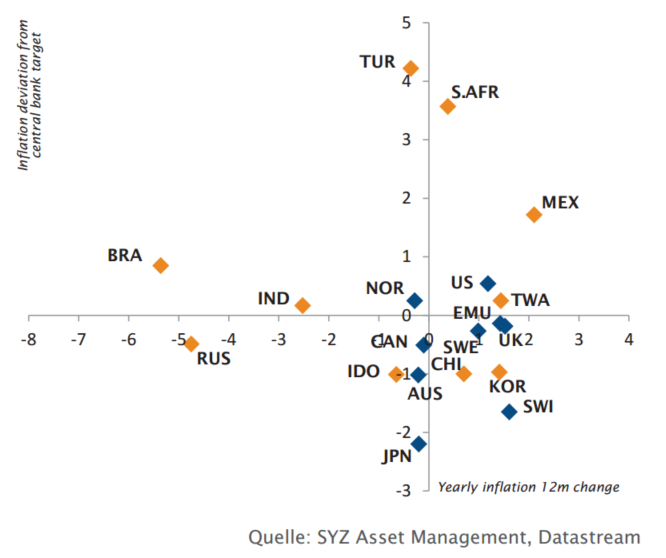

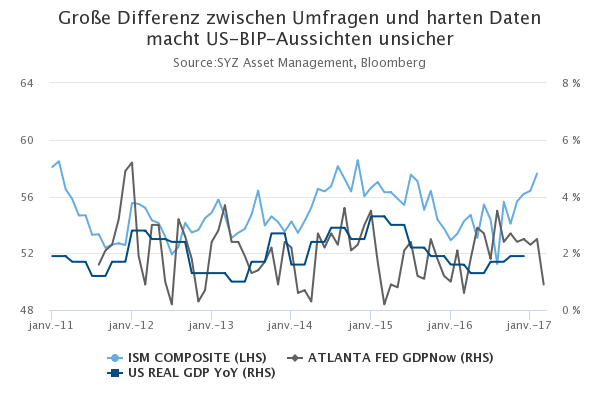

Im Rückblick könnte die wichtigste Feststellung von Kritikern lauten, dass die Anleger bei risikoreicheren Anlagen zu früh zu vorsichtig geworden sind. Unsere Analyse des wirtschaftlichen Hintergrunds stimmt uns zwar nach wie vor weltweit zuversichtlich. Doch die teuren Bewertungen von Aktien, insbesondere in den USA, und Unternehmensanleihen (genauer gesagt, im High-Yield-Segment) hielten uns bisher davon ab, mutiger zu sein. Damit ist es durchaus berechtigt, sich zu fragen, ob wir nicht auf Godot warten... Wir glauben nicht. Erstens waren wir nicht zu pessimistisch, sondern hielten vielmehr vorsichtige Engagements, da unsere taktische Risikobewertung seit Januar leicht negativ ist. Tatsächlich prognostizierten wir nicht etwa eine schwere Marktkorrektur, sondern hielten nur ein paar Ressourcen zurück, um einzusteigen, wenn die Bewertungen attraktiver würden bzw. einige Unsicherheiten beseitigt wären. Unterdessen sind wir nach wie vor stark überzeugt, dass derzeit ein asymmetrisches Verhältnis zwischen dem Gewinnpotenzial risikoreicher Anlagen und ihrem Verlustrisiko besteht, und haben die Risiken angesichts der teuren Bewertungen selektiver über die Anlageklassen und innerhalb derselben verteilt. Die Marktreaktionen auf die jüngste Zinserhöhung der US-Notenbank (Fed) und die ersten Enttäuschungen über die Politik von Donald Trump (Einwanderung, Obamacare) bestätigten unsere Einschätzungen und unsere Positionierung. Ohne signifikante Veränderungen der wirtschaftlichen Aussichten und des Bewertungsrahmens für Anlagen haben wir bisher keinen Grund für eine Änderung unserer Haltung in Bezug auf das Risiko und die Duration gefunden. Mit Blick auf die weitere Entwicklung beurteilen wir Aktien nach wie vor zuversichtlich, insbesondere Nicht-US- und europäische Aktien, die in der zweiten Jahreshälfte eine klare Outperformance zeigen könnten, wenn die politische Risikoprämie in Europa verschwindet. Im Augenblick lassen sich globale Anleger immer noch durch die Wahlen in Frankreich und die Twitteraktivitäten von Donald Trump ablenken. Irgendwann werden sie aber sicher erkennen, dass das Wirtschaftswachstum in der Eurozone so stark ist wie in den USA und reichlich Aufholpotenzial hat. Die EZB wird ihre quantitative Lockerung eher früher als später drosseln, und der Euro ist (noch) nicht tot. Parallel dazu dürfte die Realitätsprüfung der reflationären Politik von Trump den bereits eingepreisten hohen Erwartungen nicht standhalten. Vor diesem Hintergrund sollte unsere selektive Vorgehensweise bei bestimmten Hart- und Lokalwährungsanleihen bessere risikobereinigte Renditen bieten als zum Beispiel US-Unternehmensanleihen. US-Treasuries wären bei einer stärkeren Neubewertung der Zinssätze auf einem höheren Niveau möglicherweise weniger gefährdet als Bundesanleihen oder japanische Staatsanleihen. In diesem Umfeld der höheren US-Leitzinsen, die nicht zu einem stärkeren US-Dollar und einem Anstieg der langfristigen US-Renditen führen, könnten die Überraschungen und damit auch die großen Veränderungen für die Märkte jetzt von anderen Wirtschaftsregionen oder Zentralbanken kommen. Wenn wirklich ein breit abgestützter, synchronisierter Anstieg des nominalen BIP – vom niedrigen Niveau der letzten Jahre – stattfindet, sind die besten Chancen mit Sicherheit außerhalb der US-Aktien- und -Kreditmärkte zu finden. Godot kommt wirklich.

_Fabrizio Quirighetti